-

工業(yè)電氣產品

- 高低壓電器

- 工業(yè)繼電器

- 端子與連接器

-

工業(yè)控制產品

- 自動化控制

- 運動控制

- 樓宇自動化

-

傳感測量產品

- 工業(yè)傳感器

- 數據采集產品

-

儀表工具產品

- 試驗室儀器

- 專用工具

-

工業(yè)電子產品

- 集成電路(ICs)

-

機械設備產品

- 環(huán)保機械

- 其他機械

-

當前位置: 首頁 > 行業(yè)動態(tài)

發(fā)布日期:2022-04-26 來源:雪球 點擊率:2664

CPU(中央處理器)是計算機系統的核心和大腦,也是國家大宗戰(zhàn)略物資,系統復雜研發(fā)難度高。我國CPU 研發(fā)起步較早,但發(fā)展較為坎坷,步入正軌是在“十二五”之后。在國家集成電路產業(yè)政策和大基金投資等多重措施支持下,一大批國產CPU 設計單位成長起來,產品覆蓋了高性能計算、桌面、移動和嵌入式等主要應用場景。

一、國產CPU 發(fā)展現狀

1、“十二五”開始逐步踏上正軌

▲計算機結構簡圖

我國處理器研發(fā)起步相對較早,但發(fā)展歷程比較坎坷,隨著國內信息化的加速以及電子信息制造業(yè)的快速發(fā)展,“缺芯”的問題又再次受到國家重視。“十五”期間要不要、能不能開發(fā)國產CPU 的爭論開始爆發(fā),此后科技部將信息產業(yè)部啟動了發(fā)展國產CPU 的“泰山計劃”。雖然該計劃未能實現既定目標,但為國產CPU 的發(fā)展點燃了“星星之火”,這些火種演變成了現在國產CPU 設計的三支國家隊——飛騰、申威和龍芯。

除了“泰山計劃”外,科技部也在通過“863 計劃”對國產CPU 進行支持。

2、部分國產CPU 廠商具備完全自主發(fā)展能力,但多數仍依托國際合作

CPU 發(fā)展到今天,其內部架構和邏輯關系已經變得錯綜復雜,設計企業(yè)如果從頭開始進入,成功難度很大。目前,活躍在市場上的國產CPU 絕大多數都是采用同國外合作的方式,主要途徑包括購買指令集授權、技術合作等。

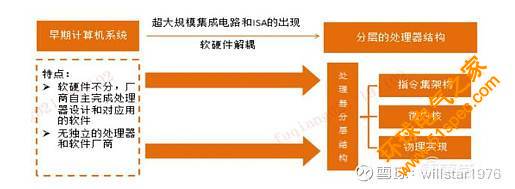

▲處理器結構演變過程

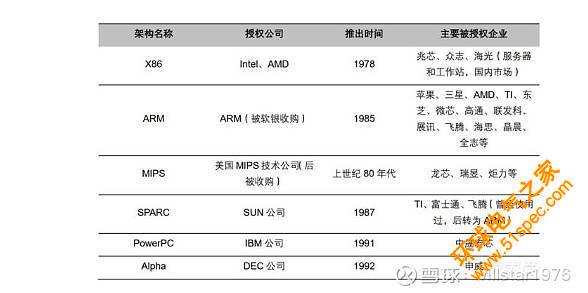

目前,全球CPU 指令集架構有兩類——復雜指令集(X86)和精簡指令集(以ARM、MIPS、POWER等為代表)。

這兩類架構競爭十分激烈。上世紀90 年代,復雜指令集和精簡指令集陣營展開了激烈廝殺。復雜指令集一方,英特爾憑借著與微軟的事實上的結盟(Wintel 體系),同時也在新的微內核中融合了一些精簡指令集的技術優(yōu)勢,在中低檔服務器、PC、筆記本等主流領域占據了絕大多數份額;精簡指令集一方,雖然指令集本身有優(yōu)勢,但是群龍無首且各自為戰(zhàn),最終被Wintel 體系打敗,且擠壓到嵌入式市場,后來在智能手機興起之后才覓得新的市場空間。尤其是ARM,通過與Android 的合作,在智能手機處理器市場占據了絕大多數份額。在ARM 的64 位產品(ARM V8)推出之后,其市場也不再局限于嵌入式和移動領域,高性能計算、服務器和桌面也都成為其重要方向。

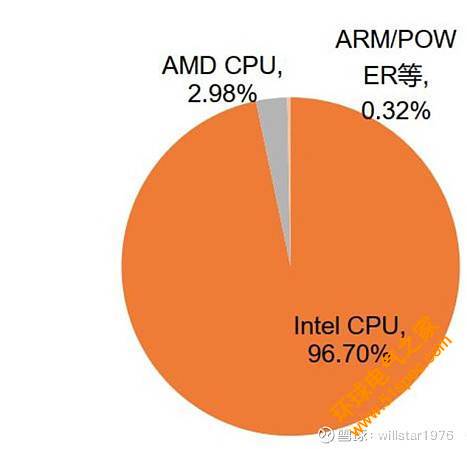

▲2018 年全球服務器CPU 市場份額

▲2019 年10 月全球X86 桌面CPU 市場份額

復雜指令集和精簡指令集架構在國內均有授權或者技術合作。X86 授權的有兆芯、海光,兆芯是通過威盛獲得的X86 授權,海光則是中科曙光和AMD 合作的產物。精簡指令集授權的有龍芯(MIPS)、飛騰(兼容ARM V8 架構)、申威(Alpha)、海思(ARM)等。可以看到,ARM 架構在國內市場上的影響力較大。

▲復雜指令集與精簡指令集對比

▲全球主要CPU 架構及授權情況

目前,CPU 授權主流的方式有三種:架構授權、軟核授權和硬核授權,對于使用授權的企業(yè)來說,CPU 的完成度依次上升,設計難度依次下降,但自主程度也在降低。

1、架構授權。

2、軟核授權。

3、硬核授權。

▲典型的授權結構

3、國產CPU 生態(tài)短板逐步補齊

從拿到授權到設計出產品,需要大量的資金、人員投入,以及國家產業(yè)政策的持續(xù)支持。

高性能計算方面,國內天津飛騰、海光、申威等處理器產品已經在E 級(每秒百億億次)超算原型機上得到應用,申威的處理器、加速器均實現了完全國產化。服務器芯片方面,飛騰、龍芯、海光、華為海思均有新品發(fā)布,其中飛騰2000+/64 核產品性能已經與英特爾主流E5 部分產品性能相當。

國內移動CPU 設計能力快速成長,已經處于全球領先地位。

▲飛騰最新桌面芯片與英特爾處理器對比

▲主流移動芯片GB5 跑分數據對比

處理器產品除了自身技術因素外,更多依托的是生態(tài)。所謂生態(tài),就是產業(yè)鏈條上的企業(yè)形成的一種緊密的分工協作關系,類似于準同盟。生態(tài)的作用在CPU 市場上表現的十分突出。

▲Wintel 體系生態(tài)構成

▲ARM-Android 生態(tài)系統構成

但近兩年來,國內企業(yè)也在通過各種途徑建設生態(tài),已經取得了一定的效果。

一方面,芯片和操作系統廠商聯合打造的生態(tài)“雛形”已經顯現。

另一方面,國家也在加快推動基于國產CPU 的整機品牌在黨政軍、重點行業(yè)的應用,通過應用帶動生態(tài)建設。

▲國產CPU 配套軟硬件廠商

二、國產CPU 發(fā)展機遇及前景展望

1、國際供應鏈斷裂和信息安全風險加劇,倒逼國內CPU 加快自主可控步伐

我國CPU 市場規(guī)模和潛力非常大,龐大的整機制造能力意味著巨量的CPU 采購。

▲2016-2018 年我國智能手機產量及增速

▲2014-2018 年我國電子計算機整機產量及增速

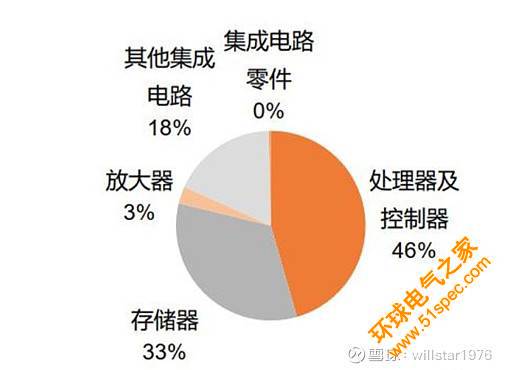

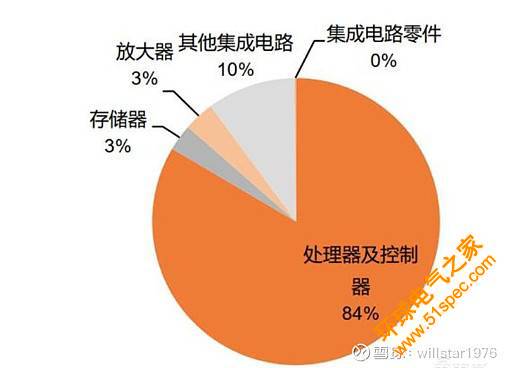

▲2019 年1-7 月我國集成電路進口額結構

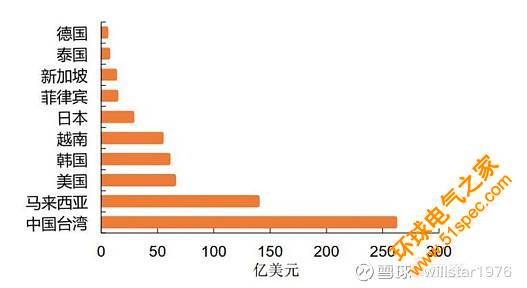

▲2019 年1-7 月我國處理器進口額來源地排序

美國企業(yè)(英特爾、AMD、高通等)是我國CPU 產品的主要供應商,其中直接從美國本土進口的CPU 芯片體量也比較大。

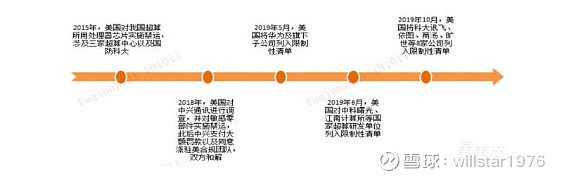

更為嚴峻的是,全球核心技術和關鍵產品武器化趨勢明顯。

▲2019 年1-7 月我國從美國的芯片進口額結構

▲近年來中美電子信息領域摩擦情況

采用國外的CPU 產品,國內用戶對其內部邏輯、軟件代碼缺乏控制,存在邏輯炸彈、軟件后門等安全性問題。

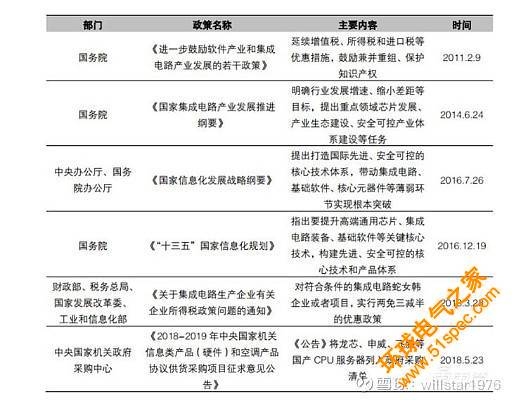

正是如此,黨中央、國務院以及地方政府對該領域的支持力度逐步加大,政策日趨完善,為產業(yè)后續(xù)實現跨越式發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。尤其是未來中美在科技領域競爭加劇的大背景下,國內對國產CPU 的支持力度還會保持在高強度。

▲近年來我國CPU 相關政策

2、未來國產CPU 進口替代潛力巨大

國內仍將長期是全球最大的CPU 消費市場。

另外,工業(yè)控制領域的嵌入式CPU 需求廣闊,我國作為制造業(yè)大國,目前正在向制造強國轉型,智能化改造是重要方向,CPU 作為智能化的核心部件,將廣泛應用于工控系統當中。

最后,黨政軍及重點行業(yè)是國產CPU 確定性最強的領域。

3、未來國產CPU 在傳統領域存在追趕機會,AI、開源架構帶來換道超車可能

傳統CPU 技術差距雖然巨大,但依然存在追趕上的可能。

首先,國內關于CPU 的知識儲備趨于完善。

其次,國內技術人才的積累也在日趨豐富。

最后,CPU 進入后摩爾定律時期升級速度趨緩,國產CPU 離天花板較遠,縮小差距存在可能。

▲英特爾桌面CPU 加工工藝升級進展

隨著人工智能、5G、邊緣計算、區(qū)塊鏈等技術的發(fā)展和成熟,將對傳統計算需求形成巨大挑戰(zhàn),并創(chuàng)造出新的計算技術需求,國內CPU 企業(yè)如能在此期間不斷拓展產品譜系,將大有可為。